Im Mémorial de la ShoahAnlässlich des 80. Jahrestages der Ermordung von Max Windmüller am 21. April 2025 hat sich die Projektgruppe „Keep the memory alive! (KTMA)“ im Juni 2025 in Begleitung von Kai Gembler und Jochen Scheuermann auf den Weg nach Paris gemacht. Während der Zeit der deutschen Besatzung war Max immer wieder in Paris, um mit seinen Freunden aus dem Widerstand weitere Rettungsaktionen für jüdische Kinder und Jugendliche zu planen.

Mit allen Mitteln arbeitete die Gruppe daran, sich Zugang zu Informationen der Nazis zu verschaffen: So gab sich Max Windmüller 1943 eine Scheinidentität, um unter dem Namen Cornelius Andringa für die Nazis arbeiten zu können. Ein großes Risiko, denn natürlich konnte diese List jederzeit auffliegen. Doch Max hat immer wieder Glück: Während fünf seiner Freunde am 18. April 1944 in Max‘ Pariser Wohnung verhaftet werden, bleibt er auf freiem Fuß. Er nimmt eine neue Identität an und reist unter dem Namen Aart van Norden als niederländischer SD-Mann im Auftrag der SS umher. Er schmuggelt geheime Unterlagen, die er auch an vermeintliche Widerstandskämpfer weitergibt. Doch leider gerät er an Charles und Lydia, die als Doppelagenten für die Briten und die Deutschen arbeiten. Max‘ Tarnung fliegt auf und er wird von der Gestapo festgenommen, inhaftiert und schließlich nach Buchenwald deportiert. Vom dortigen Konzentrationslager wird Max im April 1945 auf einen Todesmarsch geschickt, bei dem er am 21. April 1945 ermordet wird.

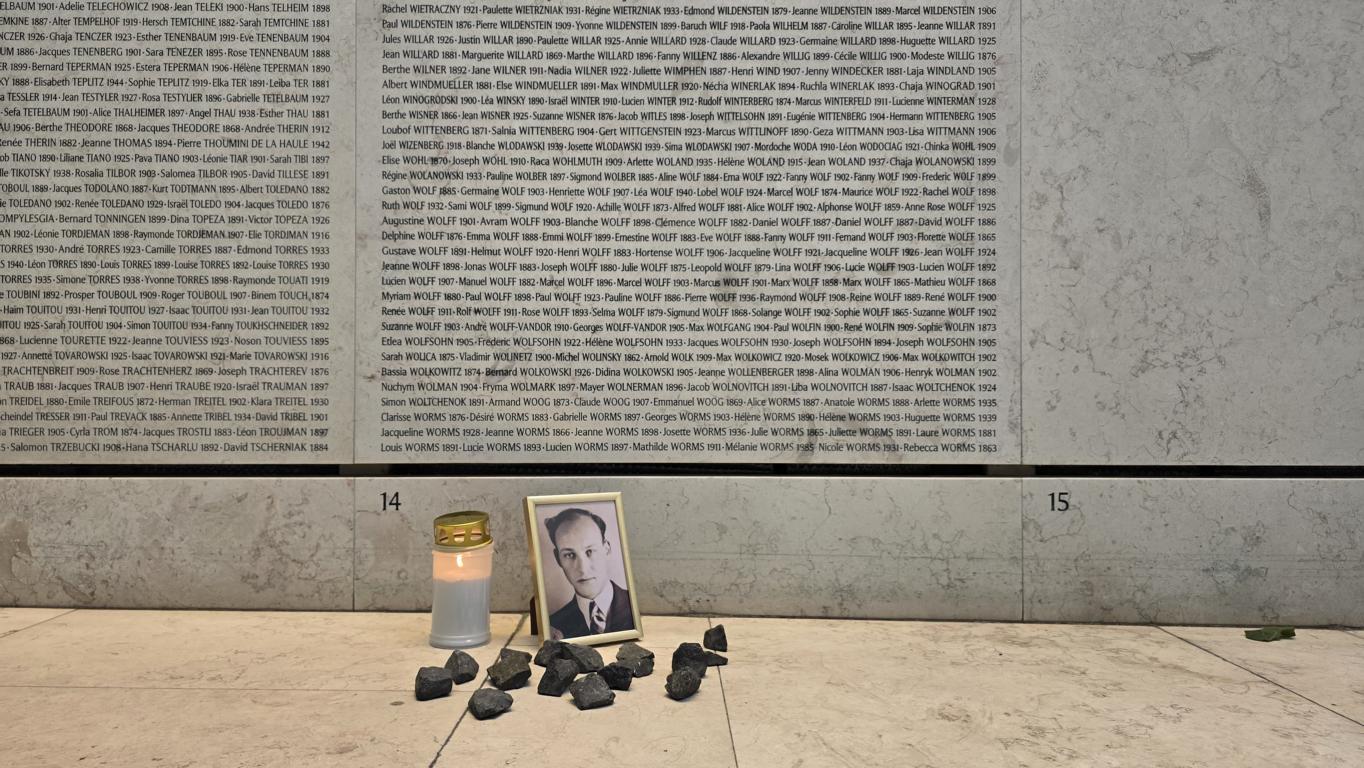

Eine Woche lang hat die KTMA-Gruppe versucht, Max‘ Spuren in Paris zu folgen. Neben historischen Orten – ehemalige Wohnungen, Gestapoquartiere oder Lager – hat die Gruppe immer wieder auch das Mémorial de la Shoah besucht, um dort in Workshops mehr über die Zeit des Nationalsozialismus und die Shoah zu erfahren. Das Mémorial ehrt die aus Frankreich deportierten Juden mit der Wand der Namen. Insgesamt über 75.000 Namen sind dort derzeit zu finden, darunter auch Max Windmüller, für den die Schülerinnen und Schüler im Mémorial ebenso eine Gedenkzeremonie abgehalten haben wie an allen anderen historischen Orten, die im Laufe der Reise besucht wurden.

In Paris gab es zudem ein Wiedersehen mit Mia Bredebusch, unserer ehemaligen Schülersprecherin, die derzeit einen Freiwilligendienst am Mémorial de la Shoah leistet und das Projekt tatkräftig vorbereitet und unterstützt hat – herzlichen Dank für die vielen Erlebnisse und sachkundigen Führungen durch Paris!

Das Mémorial de la Shoah in Drancy

Wir haben den Tag im ,,Mémorial de la Shoah“ in Drancy gestartet, einer Gedenkstätte an den Holocaust. Dort haben wir Esra Blohberger kennengelernt, die uns auch am nächsten Tagen noch begleitet hat. Zuerst hat Esra uns etwas zur Geschichte der gegenüberliegenden Sozialwohnungen erzählt, die früher einmal als Lager für die Juden gedient haben, bevor diese deportiert wurden,

Kurz danach sind wir zu der Anlange des ehemaligen Lagers gegangen. Dort hat Esra uns von einem außergewöhnlichen Fluchtversuch durch einen von den Häftlingen gegrabenen Tunnel erzählt. Kurz bevor die Insassen ihr Ziel erreicht hatten, wurden sie entdeckt und deportiert.

Anschließend informierte Esra uns ausführlich über das frühere Lager, in dem Max Windmüller am 11. August 1944 inhaftiert wurde. Auf dem Gelände steht heute ein Denkmal, welches an die Opfer des Holocausts erinnert. Es besteht aus einer zentralen Skulptur, die Leid und Verlust symbolisiert und Säulen mit Inschriften, die an die Deportierten gedenken sollen. Hinter dem Denkmal steht ein Güterwagon, der an die Deportationen erinnert und das Leid der Opfer widerspiegelt. Am Denkmal haben wir ein Bild von Max Windmüller abgestellt und an die Ereignisse während seiner Haft erinnert.

Danach haben wir uns wieder in das Mémorial begeben, wo uns eine Ausstellung des Mémorials de la Shoah von Esra näher gebracht und erklärt wurde. Das Mémorial in Drancy war sehr spannend und informativ. Es hat uns außerdem sehr bewegt, dass die jetzigen Sozialwohnungen früher als Lager genutzt wurden und dass sie auch heute wieder bewohnt sind.

Amely Wellbrock

Der Deportationsbahnhof in Bobigny

Am Donnerstagnachmittag sind wir nach dem Mémorial de la Shoah in Drancy zu dem Deportationsbahnhof Bobigny gefahren. Insgesamt fuhren 74 Deportationszüge aus Frankreich, davon 21 von Bobigny. Der letzte Zug fuhr am 17. August 1944 von Bobigny nach Buchenwald. Ursprünglich sollte dieser, wie fast alle anderen zuvor gefahrenen Züge nach Auschwitz fahren, doch die rote Armee war im Sommer bereits sehr weit nach Polen vorgedrungen. Gleichzeitig rückten auch die westalliierten Truppen nach der Landung in der Normandie auf Paris vor. In dieser Situation entschieden die Nazis nicht mehr in den Osten nach Auschwitz zu deportieren, sondern die Menschen in das Konzentrationslager Buchenwald zu bringen. Mit dem letzten Zug aus Bobigny wurde auch Max Windmüller nach Buchenwald deportiert.

Die Umgebung des Bahnhofs war nicht sehr ablegen, sondern ziemlich im Geschehen. Zudem liegt er nur etwa 2km vom Lager Drancy entfernt – eine Strecke, die die Juden von dem Lager in Drancy zum Bahnhof Bobigny laufen mussten. In der Zeit, in der wir dort waren, flogen Euro-Fighter über das Gelände des Bahnhofs. Dies war sehr befremdlich, da dort vor nicht einmal 100 Jahren der 2. Weltkrieg herrschte und man konnte sich noch einmal besser in die Angst der Juden einfühlen.

Gedenken an Max Windmüller, der mit dem letzten Transport vom Bahnhof Bobigny nach Buchenwald deportiert wurde.Zum Schluss haben wir zum Gedenken an Max Windmüller noch ein Bild von ihm aufgestellt und eine Textstelle aus dem Buch ,,Max Windmüller – ein Retter im gewaltfreien Widerstand 1920-1945“ vorgelesen und anschließend ein Foto gemacht.

Laryssa Dünhölter

Workshop im Mémorial de la Shoah

Am Donnerstagabend haben wir einen Workshop zur Archivarbeit im Mémorial de la Shoah in Paris gemacht. Nachdem wir von Mia Bredebusch und Esra Blohberger eine Einleitung in das Thema anhand einer Präsentation bekommen hatten, sollten wir dann selbst zu ein paar Beispielen etwas herausarbeiten.

Wir wurden in drei Gruppen aufgeteilt mit jeweils 5 Personen. Zwei Gruppen arbeiteten zu zwei Kindern, die aus einem Ghetto kamen, namens Ruth und Heinrich. Die andere Gruppe arbeitete zu einer Familie namens Schu(ova), zu der es ausschließlich französiche Dokumente gab.

Insgesamt war der Workshop zur Archiv-Arbeit sehr informierend und es hat uns selbst Spaß gemacht auch einmal selber zu verschiedensten Personen Informationen mithilfe des Mémorials herauszusuchen. Obwohl wir gut eine Stunde länger gebraucht haben als geplant und erst gegen 22:00 Uhr fertig waren, war der Workshop ein voller Erfolg.

Freya Janßen

Das Auschwitz-Album – detaillierte Dokumentation eines Verbrechens

Am Freitag, den 13.06.2025 besuchten wir erneut das Mémorial de la Shoah. Dort gab es eine Ausstellung über ein Album aus Ausschwitz, das durch Lilly Jacob, eine Überlebende des Holocaust erhalten geblieben. Denn nachdem das Album durch einen Wärter von Auschwitz in das Konzentrationslager Mittelbau-Dora gebracht worden war, fand sie es nach der Befreiung dort in einem Spind.

Dokumentiert wurde in dem Album so ziemlich alles rund um die Ankunft in Auschwitz. Man sieht wie die Menschen ankommen und aus den Wagons gescheucht werden und wie sie in verschiedene Reihen geordnet werden, die sogenannte Selektion. Die Kinder, die zu jung waren, um zu arbeiten, kamen in die Obhut der älteren Jüdinnen und Juden, die ebenfalls aussortiert und dann ermordet wurden. Auf weiteren Bildern sieht man die Jüdinnen und Juden, die einige Dinge aus den Wagons transportieren. Darunter vermutlich nicht nur ihre eigenen Fäkalien, sondern auch die Leichen derer, die die Fahrt nach Auschwitz nicht überlebt hatten.

Man sieht Jüdinnen und Juden nachdem ihnen die Haare rasiert wurden und wie sie oft auch zu enge Arbeitskleidung trugen, da man dachte, dass sie durch die viele Arbeit sowieso viel abnehmen werden und die Arbeitskleidung dann irgendwann passen würde. Auf jedem Foto wird deutlich, wie ängstlich und verzweifelt die Menschen wirken und wie abwertend die Jüdinnen und Juden behandelt wurden. Für uns Schüler war es beeindruckend, wie genau die Aktionen in Auschwitz dokumentiert wurden und wie schlecht und verächtlich die Jüdinnen und Juden dort behandelt wurden.

Freyja Hüsing

Auf den Spuren von Max Windmüller in Paris

Am Samstag haben wir einen Stadtrundgang durch Paris gemacht und dabei die letzten Stationen im Leben von Max Windmüller erkundet. Anhand verschiedener Orte haben wir mehr über sein Engagement im jüdischen Widerstand während der NS-Zeit erfahren.

Zuerst besuchten wir das Gefängnis Fresnes, wo Max nach seiner Verhaftung durch die Gestapo festgehalten wurde. Danach ging es weiter zu mehreren Orten in Paris, die thematisch mit seinem Leben und Wirken zu tun haben – nicht in chronologischer Reihenfolge.

In der Rue Jobbe-Duval fanden geheime Treffen des jüdischen Widerstands statt – auch Max war daran beteiligt. Danach besuchten wir die Avenue de Versailles. Das war laut der Häftlingskarte von Buchenwald Max’ letzter bekannter Wohnort. Ob er dort wirklich gelebt hat, ist unklar – vielleicht hat er diese Adresse angegeben, um sich selbst zu schützen.

In der Rue Erlanger wurde Max am 18. Juli 1944 verhaftet, zusammen mit anderen Widerstandskämpfern. Dort hatte kurz vorher ein wichtiges Treffen mit führenden Mitgliedern des Widerstands stattgefunden. Nach seiner Festnahme wurde er in die Gestapo-Verhörzentrale in der Rue de la Pompe gebracht, wo er gefoltert wurde. Wir haben auch das Gestapo-Hauptquartier in der Avenue Foch besucht – dort arbeitete Paula Kaufmann, die sich als Sekretärin eingeschleust hatte, um Informationen weiterzugeben.

Eine der letzten Stationen war die Rue de Courcelles. Dort hatte Max unter dem falschen Namen „Cor“ ein Zimmer gemietet, um nicht entdeckt zu werden. Max‘ Verlobte Metta Lande wartete dort nach seiner Verhaftung vergeblich auf ihn.

Der Rundgang hat uns gezeigt, wie eng Max Windmüllers Geschichte mit der Stadt Paris verbunden ist. Hinter ganz normalen Gebäuden verstecken sich Geschichten von Widerstand, Mut, Verfolgung und Verrat. Es war sehr eindrucksvoll, all das direkt an den echten Orten nachzuvollziehen.

Rieke Götemann und Philin Heinle

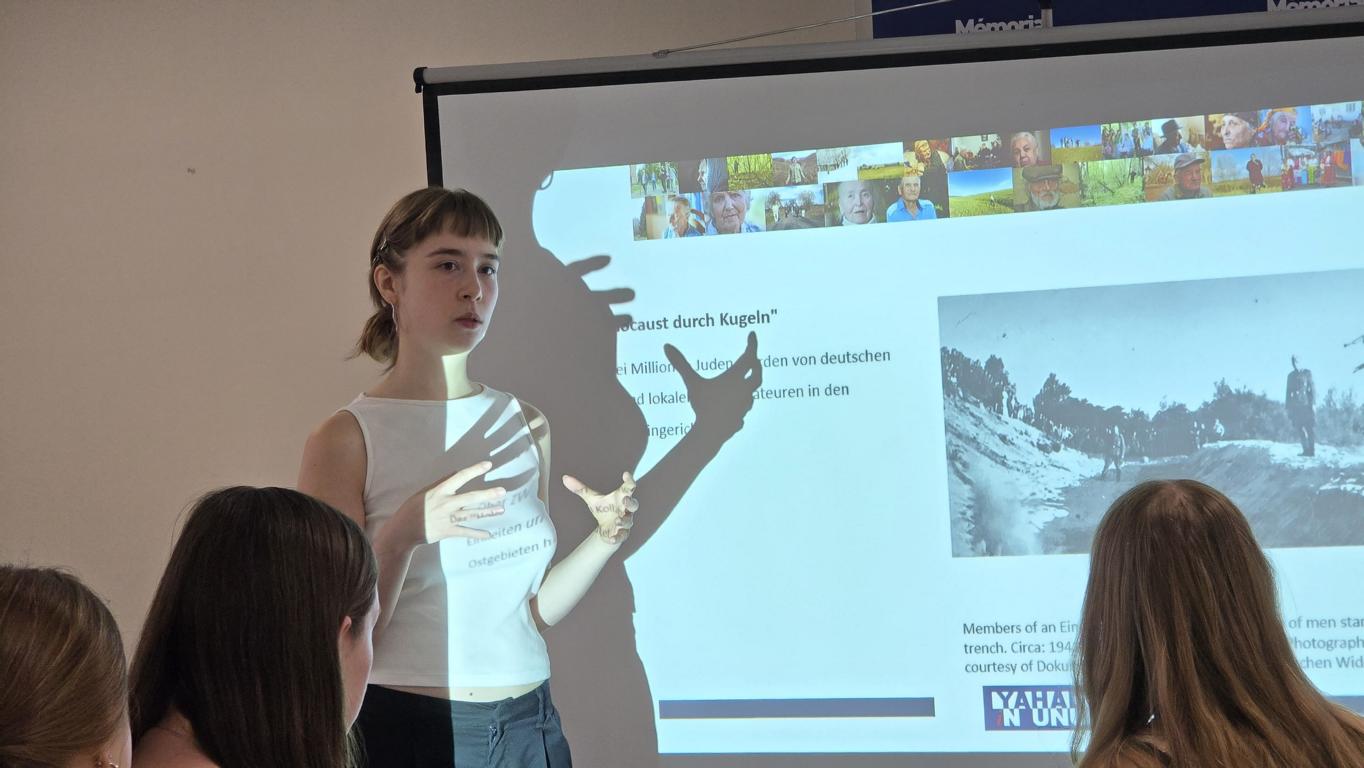

Holocaust durch Kugeln – Workshop zu Yahad in Unum

Am Sonntag, dem 15. Juni 2025, nahmen wir im Rahmen unserer Paris-Exkursion an einem Workshop der Organisation Yahad – In Unum teil. Diese beschäftigt sich mit einem oft vergessenen Teil des Holocausts: den systematischen Erschießungen von etwa 2,2 Millionen Jüdinnen und Juden. Dieser Aspekt der NS-Verbrechen ist bis heute kaum im öffentlichen Bewusstsein verankert.

Geleitet wurde der Workshop von Emily Hansen, die aus Litauen stammt und derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr bei Yahad – In Unum absolviert. Sie berichtete von ihrer Mitarbeit an Interviews mit Zeitzeug:innen des Zweiten Weltkriegs. Dafür reist das Team in entlegene Dörfer, um mit Menschen zu sprechen, die Erinnerungen an die Geschehnisse haben – oder möglicherweise selbst beteiligt waren. Doch solche Gespräche sind selten: Viele Zeitzeug:innen sind inzwischen hochbetagt, gesundheitlich eingeschränkt oder zum Schweigen gebracht worden – aus Angst, Scham oder familiärem Druck. In zahlreichen Fällen wurde den Berichten lange Zeit kein Glauben geschenkt.

Emily schilderte eindrücklich, dass sie selbst erst durch Gespräche mit ihrer Mutter mehr über die Geschichte ihrer eigenen Familie erfahren habe. Das zeigte, wie sehr die Ereignisse jener Zeit bis heute nachwirken. Die Organisation ist in mehreren Ländern aktiv, früher auch in der Ukraine. Aufgrund aktueller Krisen und Kriege mussten jedoch viele Recherchen eingestellt werden. Eine besonders tragische Entwicklung, da viele Überlebende heute ein hohes Alter erreicht haben. Emily betonte, dass unklar sei, ob es je wieder möglich sein werde, mit diesen Menschen zu sprechen.

Ein zentrales Thema des Workshops war das bis heute weitverbreitete Schweigen. Yahad – In Unum versucht, dieses Schweigen mit Interviews, Archivmaterial und historischen Dokumenten zu durchbrechen. Besonders erschütternd war ein offizielles Schriftstück, das eine Erschießungsaktion in Litauen dokumentiert und den „Erfolg“ des Massakers beschreibt – ein beklemmender Einblick in die Täterlogik.

Dabei wurde auch deutlich, dass die Morde in Litauen in vielen Fällen nicht allein von den Nationalsozialisten verübt wurden. Vielmehr waren es litauische Bürger, die aktiv an den Verbrechen beteiligt waren. Die nationalsozialistische Ideologie war in Teilen der Bevölkerung bereits tief verankert.

Auch das gezeigte Bild- und Filmmaterial hinterließ einen bleibenden Eindruck. Besonders verstörend war eine Aufnahme, die eine Erschießungsszene dokumentierte. Es ist unmöglich zu glauben, dass die lokale Bevölkerung nichts wusste. Die Morde geschahen mitten im Alltag – sichtbar, hörbar und unausweichlich.

Der Workshop hat uns tief bewegt. Er machte eindrücklich deutlich, dass Erinnerungsarbeit kein rückwärtsgewandter Blick ist, sondern ein aktiver Beitrag zur Gestaltung der Gegenwart. Gerade in einer Zeit, in der rechtsextreme Positionen wieder lauter werden und die NS-Zeit als „abgeschlossen“ dargestellt wird, zeigt sich: Diese Geschichte ist nicht vorbei. Sie lebt fort – in den Erinnerungen, im Schweigen, in gesellschaftlichen Strukturen. Und sie mahnt uns zur Verantwortung.

Organisationen wie Yahad – In Unum leisten einen unverzichtbaren Beitrag dazu, dass dieses Kapitel der Geschichte nicht in Vergessenheit gerät – durch Recherche, Aufklärung und Menschlichkeit.

Chiara Saueressig und Ida Eeten